H・フォン・タクト

フォン・タクト

(関係者提供)

晩年のフォンタクト

人 物

H・フォン・タクト

・本 名 ユージェン・フォン・グリーゼ

・生没年 1900年~1975年以降

・出身地 ドイツ

来 歴

H・フォン・タクトは戦前戦後活躍した外国人漫談家。多くの漫才師や落語家たちの中に挟まって、「一人オーケストラ」なる演目を開拓。その独特の芸や愛嬌で独自の人気を集めた。戦後勃興した外国人タレントの中でもひときわ異色な存在である。

戦前戦後のしばらくは大阪を拠点に活躍していたが、高度経済成長期に上京し、同地で晩年活躍したという。

外国人でお笑い芸人という異色の経歴の割に、よくわからない人である。

出身はドイツ。元々は貴族だというが、本当だろうか。その経歴は、『朝日新聞東京』(1962年6月13日号)にまとめられているので引用。

高座にあがったタクトさん

ギターを抱えて都々逸を

在日25年 ドイツ生れの元貴族青い目の寄席芸人が上野の鈴本演芸場でなかなかの人気を集めている。ドイツの貴族の出だというフォン・タクトさん(五八)。和服姿にギターをかかえ、歌謡曲、都々逸、漫談……器用にこなす、異名は”都々逸三亀松”……。

紅毛ヘキ眼のタクトさんは紋付きの着物をイキに着ながし、センスを構えて、高座の座ぶとんにピタリと正座する。「美しい日本のお客さま、ごきげんヨウ。」

ポロン、ポロンとギターをつまびきながら歌い始めるのは「うちの女房にゃヒゲがある」「ああ、それなのに、それなのに」といった昔なつかしいやつから「有楽町であいましょう」まで。その手にコントラバス、トロンボーン、ハワイアン・ギター、トランペット…四つの楽器音色をコワイロで見事に使いわけて、”一人オーケストラ”をやるのがオハコだ。

漫談は日本の自然の生活を観察して感じたことを愛きょうたっぷりの片言でやる。たとえば――「日本の奥さん、朝かならずいいます。お父ちゃん、いってらっしゃい、はいお帰り。するとだんなさん答える。できれば早く帰ります。だけど夕方になると……」――そこでパチンコ屋で夢中で玉をはじいている亭主族のパントマイム。観客はドッとわく。

昭和十二年、得意のワンマンオーケストラで世界を巡業中、来日して日本婦人と結婚し、そのまま関西に住みついたという経歴の持主。戦時中は軍の病院慰問に出たり、戦後は大阪の劇場やテレビに出演したりしていたが、去年の秋上京して、はじめて青い目の和服姿を売りものに上野・鈴本の高座に立った。出しものはぜんぶ自作自演で、都々逸などはローマ字の台本を作っている。

「いろいろめぐり歩いたけど、日本の寄席芸人、昔風のギョウギとてもきびしくてキモチいい。和服も好き。キチッとした気分になるネ。このごろは洋服だとなにかハダカでいるみたい」ーーいまの寄席生活を手放しの礼賛ぶり。いっぽうタクトさんに対する楽屋の評判も「日本人より 礼儀正しいし、義理固いくらい……」となかなかのもの。できたら死ぬまで寄席芸人を続けるつもりで、日本に帰化する手続きまでしている。

そのタクトさんにも悲しみがある。故郷の町が東独になってしまって、ちょっと帰ってみたくとも簡単にはいかないことだ。「二つのドイツ、いちばんザンネン。早く一つにならなければ……」とさびしい顔になる。

ただし、年齢に関しては疑問があり、『文藝春秋』(1966年6月号)掲載の、和木光二郞『高座の”紅毛”師匠』では「ドイツ人のH・フォン・タクトさん(66)もその一人だ」とあり、完全に違っている。

一方、戦前、日本に来た時の新聞報道には、「演奏者ユージエーニ・フォン・グリーゼ氏は丗六歳」(『読売新聞』1937年8月12日号)、戦後の『新週刊』(1962年6月7日号)にも「今年62歳」とある所から、1900年が正しい模様。

筆者としては後者の1900年の出生説を採る。そうしないと結婚や子供の年齢の辻褄が合わなくなってしまう気がするからである。

生家の先祖は貴族だったというが(信憑性は如何程か)、父親はエンジニア技師として、堅実に勤めていたという。父の名前はオズワルド。鉄道技師として日本に来た事もあるエリートだったという。『読売新聞』(1937年8月12日号)に、

日本に来た理由は、同氏の父オスヴァルド氏が一九〇一年鉄道技師として初期鐵道日本の爲に活躍した所から、父を通じて風光明媚の日本に関心を持つ様になつたと云ふ

とある。確実な信憑性は微妙であるが、兎に角父の影響は間違いないようである。

そんな家庭に育ったせいか、若い頃はエンジニアの勉強をした。『アサヒ芸能新聞』(1953年1月1日号)の『ドイツの三亀松 “一人オーケストラのグリーゼ氏”』の中に、

ドイツのローナウ大学機械科出身のエンジニアーで「父のあとを継いで技師になったが、学生時代から十一種類の楽器のイミテーションを口でやったりし、友達にすすめられて慰問にいったところを新聞に書きたてられたことからこの道に入った」と達者な日本語で語る。

と、ある。ただ、『文藝春秋』では「タクトさんはパリで初舞台をふんで以来世界を股にかけて歩いてまわり 昭和十二年に日独親善のために来日」と紹介されている。こちらはプロとしてのデビューと見るべきだろうか。

長らく諸国を放浪し、芸を見せていたという。当人曰く「ナチス・ドイツから印度中国、香港、アモイ、台湾」(『読売新聞』1937年8月12日号)。

1936年、香港で公演中、日本人に誘われて来日――と、『アサヒ芸能新聞』にある。残りの資料には、1937年来日とあるので、前年香港で日本人及び日本にあこがれを持ち、来日、とみるべきだろうか。

1937年7月1日、来日。門司へ降り立つ。入国審査をパスして、大阪へ向かった。来日を知らせるニュースが、『東京朝日新聞』(1937年7月7日号)に出ていたので引用。

一人オーケストラ 故國ドイツを出てから二十年一挺のギターを友に漂白の旅を續ける樂人エウジーニ・フォン・グリーゼ君がこの程入京、六日夕方日本の友人日下隆氏に伴はれてヒヨツコリ本社を訪れた ギターを膝に置いてグリーゼ君の大きな手が奏でる『私の青空』はコスモポリタンらしい淋しさと陽気さを傳へ、この拳が時にギターの胴をたたいて太鼓の音を思はせ、その咽喉が或はトランペットになりコントラバスを唸つて、グリーゼ君はギター一挺で完全に一人オーケストラをやつてのける

当人曰く、「おサケ、ゲイシャ、カンパイしました。四十七士ウチ入リ、カタキウチ、感激しました」という理由から在留を決意する。当人は、和服が好きで、日本人の気性や習慣を「礼儀正しくおしとやか」と解釈して、甚く気に入ったというのだから、相当なものである。

来日後は「ユージェン・グリーゼ」の名前で(本名?)、大阪各地を口演。そこで自信をつけて、七月下旬に上京し、同地の劇場に出るようになった。

1937年8月12日、来日記念としてJOAKに出演。当日の『読売新聞』に、当時の動向が出ているので引用。

一人オーケストラの軽音樂 おひるに

演奏者ユージエーニ・フォン・グリーゼ氏は丗六歳、自慢のギターを抱へ、七種の楽器の擬声を喉から美しく転がし乍ら「一人オーケストラ」と銘打つて呑気な旅を續けナチス・ドイツから印度支那、香港、アモイ、台湾を経て七月一日門司に上陸、大阪各地で好評を博し七月下旬頃上京した、日本に来た理由は、同氏の父オスヴァルド氏が一九〇一年鉄道技師として初期鐵道日本の爲に活躍した所から、父を通じて風光明媚の日本に関心を持つ様になつたと云ふ

また、『朝日新聞』のラヂオ欄によると、

1『時のはづみ』…2『感傷』…3『即興』…4『大空』…5『ヴァレンシア』…6『碧空』…7『ウイーンワルツ』…8『秋の行進』…9『テルミー』

を、楽器の物真似を含めながら、演じた模様。

1938年に知人たちの斡旋で、日本人女性と結婚。敗戦色が強くなるまでは、浅草に住んでいたという。

この頃、浅田家日東と台湾へ巡業したことがある。

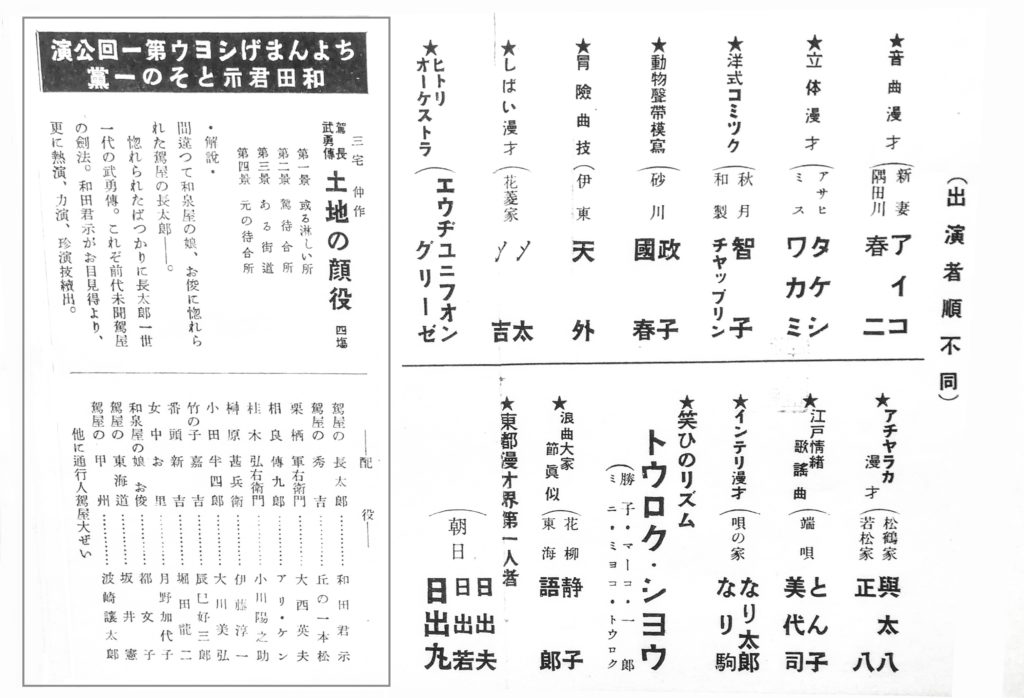

その後、紹介する人があって、松竹演芸部に所属した模様か。来日後、2年足らずのうちに、一枚看板で、松竹劇場に出演している写真が確認できる。以下は1939年4月、松竹劇場のパンフレットの写し。トリは朝日日出丸ショーか?

戦時中は、出身国ドイツが日本と同盟国だったこともあって、味方の扱いを受け、強制連行や冷遇などさほど受けず、仕事ももらえていたようであるが、籍が日本にないため、配給がもらえず、ひどく苦労をしたという。

『アサヒ芸能新聞』(1953年1月1日号)の『ドイツの三亀松 “一人オーケストラのグリーゼ氏”』に、

「戦争!困りますね、ワタシ独逸人配給ウケナイ、日本と同じもの食べて栄養不足……」それほど頑張って日本人になりきろうとしている。

と、その嘆きが綴られている。

1942年頃、長男のニコライ誕生。浅草で生まれたという。この子は、戦後間もない頃、父と一緒に歩いて、司会や漫談などをしていたというが、後年は堅気になったと聞く。

敗戦前後で神戸へ転居し、長らく当地を拠点に活動をしていた。澤田隆治氏などの古老の話では、「戦後直後は外国語使える人間だとかで進駐軍慰問とか、通訳みたいなことをして生計を立てていたらしい」との事であるが、不明。

ただ、日本語が一応できて(イントネーションは兎も角、意味を理解していて)、ドイツ周辺諸国の言葉もある程度理解していたことを考えると、そういう立ち位置になるのは当然といえよう。

戦後は神戸を拠点に活躍。焼け残った寄席に出演した他、勃興し始めたキャバレーやキャンプにも参加していた模様か。

おかみさんは理髪店をしていたそうで、神戸に店を構えていたそうである。副業として食っていけたらしい。いわゆる髪結いの亭主というやつか。

この頃、若き日の夢路いとし・喜味こいしと出会っている。相当な奇人だったそうで、『神戸っ子』(1968年11月号)掲載の座談会『座談会・神戸はしゃべくり万才の風土

夢路いとし・喜味こいし+織田正吉』の中で、

こいし 今は東京におるけど、あのドイツ人の三亀松。

――ユーゼン・グリーゼ。

こいし フォン・タクトーね。 あの人は六甲でした。奥さんが美客院をしていて。

――寿座でみたとき、フォン・タクトーといってもピンときやへん。

こいし 自称ドイツ人やいうんです。

いとし 変な外人のはしりやね。

こいし 旅に出て都合が悪くなると、私は治外法権だ、といったり

いとし 急に言葉が判らなくなったり。気が合ったら、これはまた話が長い長い(笑)

と、散々ネタにされている。

1952年頃、一度上京し、浅草花月に出演。『アサヒ芸能新聞』(1953年1月1日号)の『ドイツの三亀松 “一人オーケストラのグリーゼ氏”』は、その出演時の取材をまとめた記事である模様。その時の芸風が、出ているので引用しよう。

埋め立てられたヒョウタン池のほとりを肌寒い風がわたつて行く。浅草六区の一角、花月劇場の舞台ではみなれぬ長身の外国人がただ一人、ドラムを叩きギターを奏でそして独特のアクセントでしゃべるセリフは、

「地震雷火事オヤジ、うちの女房にヤ髭がある。パピプペパピプペポ……これじゃ無茶苦茶ですワ」

と、関西弁、歯切れのよい東京弁などを使いわけ、合い間にトランペットやスチールギターの物真似を入れてお客を笑わせる。

人呼んで“ドイツの三亀松”ことワンマン・オーケストラのユージェン・グリーゼ氏で、司会をつとめるのは十歳の息子ニコライ君。

その後は、東西で活躍していた模様である。

1955年4月、日劇ミュージックホール「キャデラックに乗った欲望」に出演。若き日の泉和助や空飛小助と共演している。

1950年代後半、再び松竹演芸部に出入りするようになったと見えて、角座や浪花座に出演するようになった。正式に専属契約を結んでいたかどうかは不明。

1959年4月、角座上席に出演。「フォンタクトの舶来三亀松」なる名称が銘打たれている。「舶来三亀松」とはすごい。

余談であるが、外国人らしく(?)、男性器の立派さは上方芸人のあこがれとネタの対象であったという。漫才作家の足立克己は『いいたい放題上方漫才史』の中で、

角座にH・フォンタクトというドイツの芸人が出ていた。たどたどしい日本語で、楽器(トランペットとかドラム)の演奏を口でやりながら歌をうたう芸だったが、楽屋では彼の一物がスゴイという評判だった。風呂に入っていて一物に石鹸をぬって、手で一物をもって扇風機のようにグルグル振り廻すと沢山のシャボン玉が風船のように舞い上がったそうだ。それ程一物が長く、たくましかったといわれている。 私はこんな楽屋の話が大好きだ。

と記している。嘘か本当か判らない所が、また、いい。

1961年頃、上京。娘と共に世田谷に居を構えた。妻とは別居していたという。爾来、この娘がマネージャーのような形でついて歩いた。

上京後、どのような伝手があったのか不明であるが、寄席に進出。初御披露目になったのは1960年12月の東宝名人會だろうか。『新文明』(1961年2月号)に当時の批評が出ている。

○十二月中席、十三日の東宝演藝場で、フォンタクトという外人のエンタテイナーを見た。かなりな年配のドイツ人で、ギターを持つて世界各国をまわって来たのだという。なまりのある英語と、すごい片ことの日本語を使う舞台だがはじめやさしい英語で話しかけて、「マイ・ネイムイズ・エイチ・フォンタクト」と自己紹介をするまでに、もう聴衆の心をひきよせてしまう魅力を持つている。見た目はきたならしいおやじにすぎないのだが、人なつっこさというものだろう。日本の女性の美 をかぞえあげて、女のまねをしたり、片ことで笑わせたりしたあとで、ギターをひいて、こわれたラッパのような奇声で歌う。「キサス・キサス」をスペイン語で歌うと、聲が調子外れに低くて間がぬけていて、リズムも同じような始末なので全然緊張感がなく、實に不思議なおかしさがある。「戦場にかける橋」の序奏を長々とやっておいて、クワイ河マーチの節で「ウチ、ノトウ チャンハゲアタマ…」とやりはじめた のには大笑いだった。これは秋田音頭の有名な文句だが、はげ同志が喧嘩して「ドチラモケガナクテヨカッタネ」というサゲの所をいかにも苦々しく投げ出すように言うのがドイツ人氣質だろうか。藝の質は中の上程度の人だが、その体から登散する何ともうらぶれたドイツ人くささが魅力の中心だろうか。このフォンタクトという人の存在は、質の点でいろいろと面白い問題を持っていそうだが、この、見ようによつてはかなりすぐれたエンタテイナーを、故国から追いやつて異国の劇場やナイトクラブで次第次第に藝をくすませ、枯らしているその理由は一體何なのだろうか。ポルヒェルトの「戸口の外で」で、復員してひどい目にあつた主人公が自分の体験談をミュージック・ホール売りに行く場面などを僕は思い出しながら見ていた。 昔、 快楽亭ブラックというイギリス人の落語家があったが、そんなことも思い合わせて哀愁を感じた。

1961年11月、新宿末廣亭中席に出演したのが寄席芸人としての初披露目だろうか。

当初は落語協会系の興行に出入りしていたと見えて、番組表などでその姿を確認する事ができる。ただ、当時の名簿を見ても協会員扱いにはなっておらず、立ち位置は依然として不明。新宿末廣亭が多かったことから、「ノセモノ」扱いだったのだろうか。

1964年頃、落語芸術協会系の興行へと移籍。理由は不明。そもそも協会に入っていなかったようなので、移籍も何もない模様である。

芸術協会の方が水があったと見えて、色物として活躍。また放送や演芸会などに出演し、ヘンテコ外国人芸人として異彩を放った。

この頃になると、洋服姿の立ち高座をやめ、着物に袴、舞台に講談師のような机(釈台)を置き、その前に座ってギターや声色を披露する、不思議なスタイルへと変更した。『文藝春秋』にも、

タクトさんの寄席芸人ぶりもすっかり板についたきちんと着物を着て ギター片手に高座につき「遠州森の石松」を一席ぶつかと思うと 例ののどでトロンボーン ハワイアンギターなどの美しい音色に即興メロディーをのせてみせる 興にのれば日本の歌手のもの マネもやってみせてくれる タクトさんが舞台にあらわれるだけで 客席にはドッと笑いがおこるのも“人徳”のいたすところだろう

と、その芸風が記されている。ただ、それが寄席の水にあっていたかとなると非常に微妙な所であり、当時を知る芸人さんからは、「面白くなかった」「一度見れば十分」「見世物的な価値しかない」「正座がおぼつかなかった印象しかない」などとあまり評価はよくない。

その批判の中でも、特に鋭いのがご存知・立川談志家元で、『立川談志大全集14 早めの遺言』の中で、

変わったところで、H・フォン・タクトという、ギターを弾いて喋る、下手っ糞な芸人もいた。

「フォン・タクト」なんというところからみるとドイツ人なのか。あんまり下手なんで“見世物にも ならない酷いもんだ”と思ったネ。

ちょうどその頃、ストリップが全盛になってきて、それも外国人ストリップなら何でもいい、ってンで、「ミス・アンドレア」なんという北欧出身の踊り子がいた。

パイオツの下がったオバサンで、それでも“外人の裸”というので売り物になったのだろう。ストリップ小屋に出てたのを覚えてるが、それと、どういうわけだか、「H・フォン・タクト」とが私の中でダブる。

と、ボロカス貶している。

しかし、このような独逸人の漫談家が、伝統的な落語や講談に交じって、意気揚々と芸人や客の煙を巻いていたというだけでも愉快である。寄席の世界に出入りした以上、やはり記憶されるべき一人であろう。

もっとも、人間的には善人だったそうで、立ち回りが上手であったという。そういう所もまた寄席社会からはぶられない一因だったのではないだろうか。特に10代目桂文治とは昵懇の関係で、不思議な交友で結ばれていたという。なぜかは知らんよ。

1966年、『文藝春秋』(1966年6月号)に、和木光二郞が『高座の”紅毛”師匠』として、記事を掲載。この中にたくさん写真があり、貴重。参考になったのは言うまでもない。

その後も、淡々と寄席の舞台に出演していた模様であるが、1970年に入ると高座数も減少する。また関係者の回顧では、大須演芸場などにも出ていたという。

1975年7月、新宿末廣亭上席の興行を最後に消息が辿れなくなる。廃業したか、亡くなったか。

三人の子供のうち、長男のニコライは独立し、長女はマネージャー、次男は美容師であったという所から、楽隠居になった可能性も高い。

いずれにしても、徹頭徹尾、不思議でもわもわとした不思議な外国人芸人、としかいいようがない。

コメント