宝家和楽・和喜美

(関係者提供)

十八番の土瓶を見せる和楽

十八番のラケットの曲芸

(羽子板の曲の応用らしい)

人物

人 物

宝家 和楽

・本 名 村沢 満寿夫

・生没年 1906年3月1日~1980年以降

・出身地 福島県

宝家 和喜美

・本 名 村沢 キミ子

・生没年 1905年3月28日~1973年夏

・出身地 大阪?

来 歴

戦前・戦後大阪で活躍した貴重な太神楽曲芸の一組。漫才といわれると「?」なところであるが、当人たちが「お笑い曲芸」と名乗っていた事や上方漫才師たちとの交友が深かったことを踏まえ、掲載する事にした。一種の曲芸漫才とでもいっておこうか。

和楽の経歴

二人の生年は『出演者名簿1963年度』より割り出した。

和楽の出身は東京浅草――と『上方演芸人名鑑』にあるが、『上方芸能』(49号)掲載の『芸人の夕まぐれ』には「宝家和楽は福島県に生まれた。」とある。後述するが初代和楽が、福島出身の方がピンとくるのはどうしたものだろうか。

養父は太神楽曲芸の初代宝家和楽。9歳の時に養子に出された――というが、これはどうも数え年のようである。

この和楽の生涯について語る前に、太神楽の宝家のことを前置きとして語っておかねばならない。往々にして、太神楽は無茶苦茶な系譜をしており、随分と困ることが多いのであるよ。

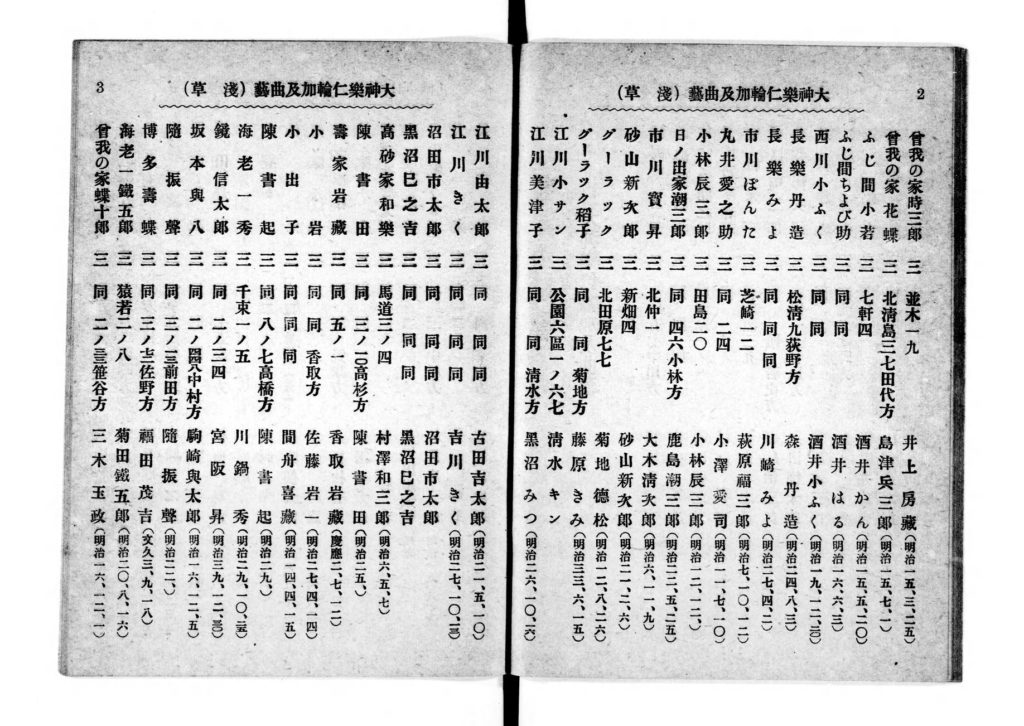

養父の宝家和楽は、明治6年5月7日生まれ。本名は村澤和三郎。元々は高砂家和楽と行ったらしく、『芸人名簿』の中に、以下のような記載があるので画像引用。左頁、右から四行目。

初代和楽(以下パパ和楽と書く)は、『太神楽辞典』によると、会津喜多方の出身らしく、論文集『近世民衆宗教と旅』掲載の『北川央関東における大神楽事情―伊勢・江戸・水戸、三つの大神楽の関係―』によると、

「初代宝家楽翁は、茨城県多賀郡内を回積した山小屋神楽の出身で、上京して「宝家」を興し、宝家和楽を名乗り、のち宝家楽翁と名を改めた」

というような事である。

今日活躍している翁家和楽社中(和楽は先年死没)は、名前こそ類似しているが、深い関係ではないらしい。そもそも、和楽家の祖である石井定吉は、柳貴家正楽の弟子であり、系統的に言えば、別系統の人である(交遊はあって、後に宝家楽翁を譲ってもらったとはいいながら)。

この辺りの複雑さが、非常にわかりづらくしているのではないだろうか。なお、今日では廃絶したが、キッチントリオと称して活躍していた宝家楽三郎、竹二郎、利二郎一家は、この宝家和楽の系統。

さて、パパ和楽は、当初は本名の「和三郎」と名乗っていたらしい。修行をおさめ、上京した当初は「高砂家和楽」と名乗っていた。理由は知らんよ。

後に、宝家和楽と改名した模様か。なお、『通俗教育に関する調査』では「高砂家喜楽」となっていてややこしいことこの上ない。後年、倅たちが名のった「和三郎」は、この和楽の本名であることは言わずもがなである。

さて、宝家を興した後、パパ和楽は弟子や倅たちと「宝家一座」を結成し、寄席や劇場などに出演。曲芸や音曲を中心に、何でもありのバラエティショウを展開した。

後に「宝家楽翁」と改名。引退した模様か。ここから考えると、どうも、晩年患ったか、諸般の事情で、長男(これも養子かもしれないが)に跡を継がせ、己は隠居したと見るべきだろうか。『笑魂系図』によると、「昭和3年 54才」で没したとの事であるが、本当なのだろうか。

和楽の青春

さて、本題に戻って和楽の話である。幼い頃養子に出され、厳しき稽古をつけられた。当時の稽古は、今以上に厳格を極めるもので、今なら児童虐待で訴えられてもおかしくない噺もある。『上方芸能』(49号)に掲載された『芸人たちの夕まぐれ』に、

明治三十九年、宝家和楽は福島県に生まれた。九歳の時からこの道に入って一筋。養子に出された先の義父が初代和楽、数人いた弟子にまじって励んだ東京での稽古が今も忘れられない。人並みな修業で一人前にはなれまい。そう思うと、若き和楽は夜、寝ようともしなかった。寝静まった夜更け、お宮へ身を隠すように急いでは稽古にふけった。こどものお手玉に素朴な原型をみる太神楽の「品玉」、マリの変化「曲物」そして皿廻し……。太神楽の基礎はすべてこの頃の辛酸だ。人気のない深夜のお宮で低い掛声をかけながら、闇の空に放りつづける品玉。人目につかぬように 戻ると、そおっと寝床に入って眠り、目がさめては積む稽古。

と、幼い頃の苦労を語っている。寝る間も惜しんで稽古に励み、父の一座に出演するようになった。子供時分は、高砂家何某、と名乗っていた模様か。

1925年、宝家和三郎を襲名。義兄の和三郎が、二代目和楽となり、パパ和楽は楽翁として隠居した模様。以来、兄の一座の最右翼として、よく兄を支えた。

1928年頃、兵役を受ける。『上方演芸人名鑑』では、23歳で兵役を受けたが、とある。ただ、これは数え年の可能性が高い。下記の興行記録から、22歳で兵役に服したのが実情のようである。

更に、23歳で兵役というのが少し引っかかる(ふつうは20歳から)。どうも、1927年の兵役法の改訂で、兵役義務の幅が広がったため、兵役に服した模様か。詳しい事情は知らんよ。

その為、1928年頃の広告を見ると、「和三郎」の参加がない。以下は『近代歌舞伎年表 京都編』の1928年6月の記録。

○六月(十一)日〜(二十)日 昼夜二回開演 夷谷座

万歳大会 砂川捨丸一行

【番組】万歳(大和 捨春 文蝶 捨奴 愛之助 市丸 助六 枝助 春代 捨丸) 音曲(ブル松 和楽) 滑稽曲芸(ブル松 栄楽 栄三郎 和助 和楽) 唄道楽(吉原芸者〆龍 〆丸 〆福 〆二 小〆 〆奴) 正調追分(右近 お多福)

【典拠】「京都日出新聞」6.9、19、「大阪朝日新聞(京都版)」6.10。

【備考】○「万蔵界の覇者砂川捨丸一行を久し振りに迎え、十一日より毎日 昼夜二回開演することゝなつたが、出演者は砂川大和・砂川捨春・小原文蝶・砂川捨奴・宝家ブル松・宝家和楽・砂川愛之助・東家市丸・桂家助六・桂家 枝助・新吉原福本〆龍・〆丸・〆福・〆二・小〆・〆奴・橘右近・橘お多福・ 中村春代・砂川捨丸。」(「京都日出新聞」6.9)

〇「捨丸一行の宝家連中ブル松(中略)の滑稽曲芸は、垢抜けした舞台で見物を陶酔させてみる。」(同紙6.3)

○「捨丸一行の新吉原芸者連は、手踊に唄に江戸情調を濃厚に味はせ、高評を博してみる。」(同紙6.1)

〇「捨丸・春代の万蔵は一流の滑稽百出、満場を映笑させ、助六・枝助の余興独り角力も賑はしてある。」(同紙6.5)

○「連日満員の盛況であるが、愛之助・京丸の浪曲、文珠・捨奴・ 大和・捨春の万歳は、捨丸一派の秀才揃ひとて益々評判が高い。」(同紙6. 7)

〇「砂川捨丸一行は二十日で打上げることこなつた…。」(同紙6.9)

『大衆芸能史料集成 7巻』の付録に付けられた「昭和三年道頓堀における萬歳大会」の中にも、

松竹専属名流萬歳選抜競技大会

昭和三年十二月十二日より江戸滑稽 滑稽曲芸

宝家連中 ブル松 栄楽 栄三郎 和助 和楽

と、和三郎の名前がない。

1929年頃、復員して、兄と共に砂川捨丸と手を組んで全国を巡業するようになったらしく、『上方落語史料集成』に掲載された『京城日報』(1929年3月19日号)の中に、

<砂川捨丸一行・朝鮮東亜倶楽部>

◇捨丸一行 明日から東亜倶楽部で興味をひくプログラム 高級萬歳、小唄、曲芸、軽口と見てもきいても面白い砂川捨丸一行は明廿日から六日間府内三社の後援により黄金町東亜倶楽部で開かれる。蓄音機、或はラヂオを通じて彼の美声、そのユーモアを知る人々は勿論、演芸界を風靡したその名声は上下の階級を通じ、老若、男女を問わずもの凄い人気をもつて開会の日が待たれて居る一行は、捨丸をはじめとしてその相方をつとめる中村春代、新進の萬歳家十余名、正調、追分には橘右近、お多福の両名、それに三人滑稽曲芸を演じる宝家連中と新吉原の芸妓連久本一行十名すべて三十名に近い一行である。入場料は一等二円、二等一円五十銭、三等一円の三種である。

▲正調追分節 橘右近 橘お多福

▲新吉原芸妓連 久本〆龍 〆丸 〆福 〆二 小〆 〆奴

▲三人滑稽曲芸(宝家連中) ブル松 小政 和三郎 楽三郎 和助 和楽

▲萬歳連 浮世亭秀春 吉田二三丸 小原文蝶 砂川捨奴 砂川愛之助 東家市丸 桂家枝輔 桂家助六 中村春代 砂川捨丸

1930年頃、兄から独立し、東京の寄席や巡業などに出ていた模様か。『芸人たちの夕まぐれ』に、

あれは二十五、六歳のときだったろう。和楽はまだ東京の寄席を廻る芸人であった。門付けに廻る一行に誘われ、勇を鼓して加わった。新正月から旧正月にかけた二カ月、和楽は田舎を門付けして歩く放浪の一座にあって 修業を重ねた。朝早くから軒ごとに訪ねては一芸に及ぶのだ。雪が舞い、雨が降った。手がかじかみ、からだがこごえた。背に負う小道具が肩にくいこんだ。辛抱を覚えたのはこのときだったと和楽は思い出す。「獅子舞い」の芸を見て取ったのもこの門付け行の折だ。雪の散らつく街道を越後獅子のように獅子舞いは一心不乱に舞うのであった。

とある。事実、『上方落語史料集成』に掲載された資料を見ても(『朝鮮日報』昭和5年7月23日号か)

<砂川捨丸一行・朝鮮朝日座>

◇きょうから捨丸開演 朝日座で さきに東亜倶楽部に出演して大人気を博した萬歳王砂川捨丸は今廿二日から廿七日迄新装の朝日座に出演する。プログラムは、

▲江戸生粋滑稽曲芸(宝家連中) ブル松 楽三郎 利助 和良久

▲新古源芸妓 〆龍 〆千代 〆奴

▲正調追分 橘右近 お多福

▲萬歳 砂川捨奴 中川芳美 菅原家勝子 菅原千代次 砂川愛之助 河内家久春 東家市丸 河内家金之助 砂川捨千代 桂枝輔 中村春千代 砂川捨丸

と、和三郎の名が抜け落ちている。この頃、地方巡業や寄席出演を専らとし、妻となる和喜美と出会ったようである。

大阪の江戸っ子

1935年、東京を離れ、大阪に居を移す。理由は知らんよ。この頃は吉本などには所属せず端席回りなどをしていた模様。

生恵幸子『帰ってきたぼやき漫才』の中に、「愛国ショウ」なるビラがあり、この中に「宝家和三郎」の名前がある。都家文蔵時代の人生幸朗の下に出入りしていた模様か。

そして、この前後で伴侶となる和喜美と出会う。

和喜美の経歴は謎が多いが、元々長唄の杵屋和次郎門下で、「杵屋和喜美」。師匠の「和」と本名の「キミ子」から芸名を作ったらしい。

師匠の和次郎は、上方長唄界の大御所、杵屋和吉の門人で、先鋭として活躍していたが、1953年、45歳の若さで夭折している。

1937年、浜松歌舞伎座で初舞台――これは長唄の三味線としてか、夫の相方としてかまでは判別しないが、この頃にコンビを組んだのは、間違いない。以来、夫の和楽演じる曲芸に合わせて、三味線を弾き、時には和楽の軽口やボケに突っ込む――独特の舞台を展開。

1940年、兄の死を受けて、三代目宝家和楽を襲名。

戦時中は皇軍慰問などに参加し、戦地を巡ったという。以下は『芸人の夕まぐれ』の一節。

昭和十年、和楽は東京から大阪へやってきて住みついた。同十五年、和楽は初めて「和三郎」から「和楽」の名前を継いだ。それから大阪で四十年の曲芸生活を送った。

“わらわし隊”に加わり、赤い夕日の満州へ皇軍慰問に行ったこともある。いつ敵に襲われるかわからない戦場で和楽は娯楽に飢えた兵隊たちに皿を廻し、マリを投げては祖国をしのばせた。

戦後は、戎橋松竹に出演するようになり、上方芸能で穴の抜けた太神楽・曲芸部門を一人で担うこととなった。

松竹芸能に所属し、角座や浪花座といった大舞台に出演。大看板の漫才や浪曲に負けない実力と鍛え上げた技巧を武器に、喝采を得た。

十八番は「土瓶と撥の曲」で、口に撥を咥え、土瓶を宙に浮かせたり、逆立ちさせたり、回したり、とスリルの高い曲芸を得意とした。それ以外にも太神楽の型の多くをそらんじており、時間や客を見ながら、その芸を選んでいたと聞く。

また、松竹の方針で、度々新作大会に出され、黄金バット姿で曲芸をしたり、テニスラケットとボールで一つ鞠の代用を演じて見せたり、と器用な所も見せた。

然し、こういう工夫工夫が、和楽の心労や苦労を増やした――という一面もある。

性格は、夫婦ともに実直で、翌朝に疲れやコンディションの乱れが出ぬよう、自制自制を繰り返す人であったという。多くの芸人が、深酒、朝酒、夜遊びをする中で、この二人は整然と自分の世界を守り通した。

妻の死と夕まぐれ

1972年6月、妻の和喜美が肝臓病で倒れ、一線を退いた。それでも和楽は求められるままに、舞台に出、太神楽の長老として至芸を見せていた。

その曲芸を見せるためには、下座の三味線では満足がいかず、病身の和喜美に無理を言って、下座の録音をとり、それを舞台にかける――というほどの執着ぶりであった。

その光と影は、1972年11月『上方芸能』(26号)に相羽恵夫『現代上方芸人論』に取り上げられ、反響を呼んだ。

この「大道芸」としての要素の濃い曲芸が、寄席という定まった場所をもち、そこに集まるお客さんを前にした時から「舞台芸」としての変化を迫られた。 「第一に、その芸の構成の問題である。つまり、大道芸の時代は、自分の芸をつぎつぎと演っておればよかったが、一つのネタと次の ネタとをつなぐところに、口上などをつけて 客を退屈させない工夫が、より一層、舞台芸としては必要となってきた。あるいは、ヤマ場をどこにもっていくかとか、舞台機構に合わせた構成の仕方など、その変化は莫大なものだったろう。

つぎに、毎月、同じ劇場で、ある程度常連のお客さんの前でするとなると、毎回同じネタでは、これもまたお客さんが退屈する。といって、曲芸というものは、簡単に新しい芸 が習得できるものでないこと、前述の通りである。

この第二の問題、これが、今日の宝家和楽自身のもっとも頭の痛い問題である。彼は角座の開館当時からずっと、というから、もう十五年以上も、同じ寄席でほとんど毎月彼のきたえこまれた芸を見せてきた。角座という寄席、初めて見にきたという人、あるいは団体客などで初見参のパーセンテージは相当高 いけれども、それでも十五年間という年月が、彼の芸を見る側に多少の「飽き」を感じさせていることは否めない。もちろん彼はそのことを十分に承知していて、今までにもお笑い種を入れたり衣装の工夫をこらしたり、口上に変化をもたせたり、努力おさおさ怠りないけれども、見せる芸の印象の強さが、ここではマイナスに働いて全体の味付けが変らないという結果を与えて、いわゆる「飽き」を感じさせているのである。

この今の彼の最大の悩みは、曲芸が「大道芸」としての前身をもつことからきていることは、前からくり返し述べているが、果たして「曲芸が、今日の寄席のなかで生きのびていけるだろうか」という大きな命題にぶっかることになる。苦悩の和楽

現在、関西の寄席で「曲芸」というタイトルで、毎月必らず出演している者は、宝家和楽たった一人である。以前は海老一太郎、海老一鈴子(太神楽) ラッキートリオ(アクロバット)川澄静子(足芸)乙女節子(太神楽) といった曲芸人が寄席で活躍していたが、今日ではほとんど寄席出演の機会を失ってしまった。今はかろうじて吉本系の劇場に内田ファミリー、ニューコメッツ (共にアクロバット)、スミス勝児(自転車曲乗)といった、曲芸のなかでも 太神楽とは違った系統の人々が出演しているにすぎない。これとてゲスト的待遇で、常時出演というわけではなれば、いよいよ和楽一人が、寄席における正統な太神楽の芸を孤軍奮闘して守っているというわけである。

その和楽が、やはりつきあたった壁――変化を求め新しいものを好むお客さんの要求に、芸の完成までに長時間を要する曲芸が、どのように答えていったらよいのか――ということに、今、彼は最大の苦慮を強いられて いるのである。

不幸にして、和楽はそう若くはない。つまり、これから新しい分野をつぎつぎに開拓していくには、もうそんなに若くない年令である。そうした条件も加わって、彼はひたひたと押し寄せる新しい波に対して、いよいよカド番に立たされているのである。

つぎに彼が「舞台芸」としての曲芸をどのように生きながらえるかという問題と同事に、彼の芸を、つぎの世代へいかに継承させていくかという、もう一つの問題にぶつかる。

現在のところ、彼には弟子が一人もいない。 十年ぐらい前までは入門志願の若者がたまに現われたそうだが、彼はとうてい続きっこないからやめた方がいいと、ことわったという。たとえ、苦しい修業に耐えて一人前になったとしても、曲芸には華々しいスターの座は与えられないし、芸の努力にみあう収入も期待できない。あるのは毎日最高のコンディシ ンにあるために、夜ふかしはおろか、翌日に残るような酒まで飲みひかえるという禁欲生活が続くだけである。そんなにまでして、何も曲芸をやることはない。この道に入る前に やめた方がいいと言って、入門志願の若者をさとして帰したそうである。まして、それでも曲芸が好きだからとこの道に飛び込む者もいなかった。そしてそういった若者も、今日では唯一人として彼の前には現われてこない。

解決できるものでないこと自明の理である。

ともあれ、その解決法は、まずあなた自身が、今一度曲芸に対する認識を新たにし、新しい視点から和楽の曲芸を支持すること、そういった人間が一人でも多く増えること、それ以外考えられないであろう。

数十年、舞台でもそして家庭でも良き伴侶あった和喜美が、 今月の六月に肝臓障害で入院してから、いよいよ孤独の和楽は、それでも唯一人、今日も寄席で頑張っている。 ああ「和楽」よどこへ行く。

1973年夏、和喜美死去。そのショックに加え、老齢や歯の悪化も加え、徐々に出番が減るようになる。それでも、角座の舞台に出続け、一人孤高の芸を見せ続けた。

1975年、引退。然し、当人は急に辞める気はなかったらしく、新聞に「引退」と書かれて噂が立ち、二進も三進もいかなくなり、結局突如やめる羽目になったという。

以降は息子夫婦の面倒になりながら、孫の成長を楽しみにする細やかな晩年を過ごした。1980年には健在であったというが、間もなく没したという。

その栄光と挫折は、1976年11月、『上方芸能』の特集、『芸人の夕まぐれ』に取り上げられた。以下はその引用。

何度やめようと思ったかわからない。しかし、ほかに出来るなにがあるのかを自問すると、和楽の決心はにふり、ぐらつき、なすすべもなく打ちこんでいるうちに曲芸の六十年が流れた。

「漫才と革やかな音楽ショーのめだつテレビ時代の演芸場にあって、古風な味の曲芸はいぶし銀のように光っていたものだ。

もはや唯一ともいってよかった曲芸(正確には太神楽)の宝家和楽を舞台で見ることはもうない。

南海・天下茶屋駅の東側、狭い路地の入り組んだ一角に和楽の家はあった。表札の左端に小さく添え書きされている「宝家和楽」の名がさびしい。

「今でもちょいちょいやってくれいうてくる人おるんやけど、もうでけへん」

三年前の夏、和楽にいわすと「紙や油の高うなる前」、長年連れ添い、三味線を弾いてくれていた奥さん、和喜美さんが逝った。

「あいつが入院してから、わし、テープに音とってやっとったんやけど、器械は人間のようにいかん。はよ元気になってくれ、そう思たんです。それが死んでもうてからというもの、ほんまにやりとうのうなったんです」

語りながら和楽は古いアルバムを繰った。 セピア色に似せた遠い日の記録に眺めいるとき、一枚の写真がもとに落ちた。

「こんなおばあちゃんやったんやなあ」

亡くなる少し前の和喜美さん、その舞台写真であった。

部屋の片隅にあるいくつもの箱やカバン。和楽はそれらを探り、めぼしい品を拡げてくれた。どういう使い方をするのであろう。曲芸の古ばけた小道具が出てくる。衣裳がある。

「みんなわしが作ったんや。やめてからというもの、こんな衣裳いっぺんも着たことないわ」

あたりは黄れ。路地の二階家にも夕餉の匂いがかすかにただよってきた。

「これやこれや」

と突然和楽がいった。見れば写真に股ひき、腹巻き姿にドクロの面をつけた人物が、口にステッキくわえて写っているのである。

「黄金バット、わしや」

なるほど、黄金バットの颯爽ならざるポーズがあった。

和楽が舞台から消える。一瞬飛びだす。“正義の王者”ワハッハッハァー。黄金バットは面をつけたまま、口にステッキを、スキの上で回した、これが大受け。

「曲芸はうまいだけではいかんのや。時に息も抜く。わざと大敗してごわす。そんなときは『下手にやるのもむつかしい』とかいう。 正味失敗したときが困る。『只今のはほんまでござい」とかいうてゴマかして」

そんな曲芸師も和楽引退後は大阪に不在。 寄席演芸場から軽口や仁輪加が、安来節に女道楽が消えていった。

「世の中変ったんや、仕様がないわ」

と和楽はいう。和喜美さん亡きあとがんばった二年。毎日思ったものだ。

「若い人の前へこんな爺ィが出ていく。そらおもろないやろ、見苦しいやろ思たら、しんどなってきてなあ。髪の毛ェ染めても顔のシワまでは隠せまへん。なんでわしこんなア ホなことやっとんのやろ。気がついたら、この歳になってる。あゝもうやりとうない。会社の人間にいうたら、ばっと新聞に出たんだ、『和楽引退』。もういややとはいうたけど、引退するとはいうてへん。会社の連中にわし怒ったんです。せめてもう一年は…………。けど、時代の流れでっしゃろ。どないも仕様おまへん。考えてみたら六十年、芸は身を助けてくれたんです。東京から一人で大阪へ来て、ひとさんに迷惑おかけんとやってこれたんでっさかい。あっさり尻わってもうたんです。なんぼやっても曲芸では出世でけへんのです」

弟子はいない。入門志望者がないわけではなかった。しかし、どうやって養っていけばよいのか。やくざな商売ではないか、堅気になってマメに暮したはうが。そういってみんな追い返した。東京には丸一、海老一などの数流派二十余名が健在というには、あまりに寂しい大阪の有様ではある。しかし、ここは東京とは違う大阪だ。この土地が曲芸につれないといって芸人に何が出来よう。和楽は思う。息子さん夫婦と二人のお孫さんに囲まれた今は幸せではないか。その昔、わずか二十七円で買った家ではあるが余生をおくるに何の不足があろう。

和楽は拡げた小道具をしまい始めた。アルバムを片付けながら和楽は、もう一度和喜美さんの写真に目をやった。それから、いつの間に出てきたのか「おばあちゃんのしゃしん」とお孫さんの手で書かれた小さな袋に、手にした写真を大切に納めるのであった。

1986年発行の『相羽秋夫の演芸おち穂ひろい』を見ると、「宝家和楽没」という記載がある。

コメント