上方漫才を彩った人々(仮)

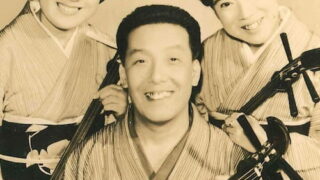

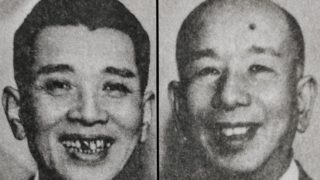

上方漫才を彩った人々(仮) 横山東六と横山ホットブラザーズ

横山東六と横山ホットブラザーズは戦前戦後活躍した家族を中心とした漫才グループ。卓抜した演奏技術とノコギリの芸「お前はアホか」で全国区の人気を得た。晩年は大阪市無形文化財に指定されるなど、長きにわたり、漫才界をリードしてきた大御所である。

上方漫才を彩った人々(仮)

上方漫才を彩った人々(仮)  上方漫才を彩った人々(仮)

上方漫才を彩った人々(仮)  上方漫才を彩った人々(仮)

上方漫才を彩った人々(仮)  上方漫才を彩った人々(仮)

上方漫才を彩った人々(仮)  上方漫才を彩った人々(仮)

上方漫才を彩った人々(仮)  上方漫才を彩った人々(仮)

上方漫才を彩った人々(仮)  上方漫才を彩った人々(仮)

上方漫才を彩った人々(仮)  上方漫才を彩った人々(仮)

上方漫才を彩った人々(仮)  上方漫才を彩った人々(仮)

上方漫才を彩った人々(仮)  上方漫才を彩った人々(仮)

上方漫才を彩った人々(仮) You cannot copy content of this page